落語の精神が息づく”文の助茶屋”のこだわり

第1章:落語家がルーツの甘味処

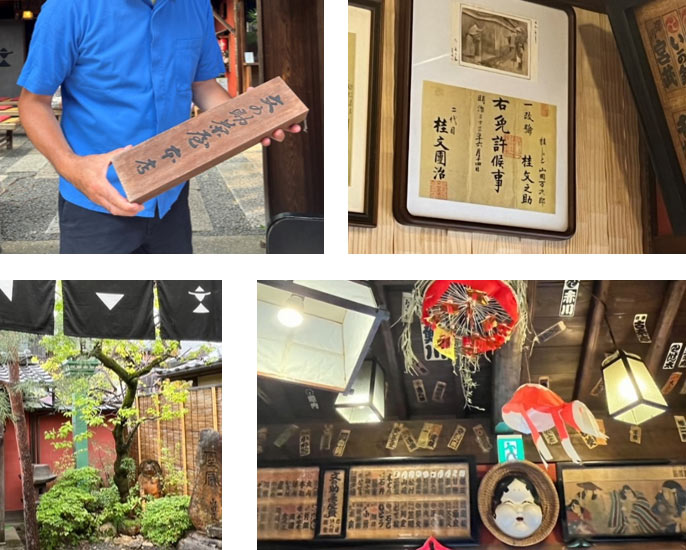

文の助茶屋の創業者は、上方の落語家二代目桂文之助。彼は大阪で米屋の息子として生まれ育ち、のちに歌舞伎役者となる初代中村雁治郎とも寺子屋では同窓生。当時明治の四天王の門下、二代目桂文團治より襲名するにあたり免許証ももらい腕前はお墨付き。古典落語を得意とした文之助は、明治末期から大正になるにつれ変わりゆく京都の街並みを憂い、自身が高座で使っていた扇を塚に収め隠居を決意し、京都東山にあった寺の茶所を継承し、米屋の息子の誇りだったのか、「甘酒茶屋」を開く。

「当時は寄席を聞きに行き、その後ぜんざい茶屋でデートするのが定番だった。そんな時代の中で曽祖父は茶屋を始めました」 と語るのは、代表の山田さん。屋号はその後人呼びで「文の助茶屋」になったそう。

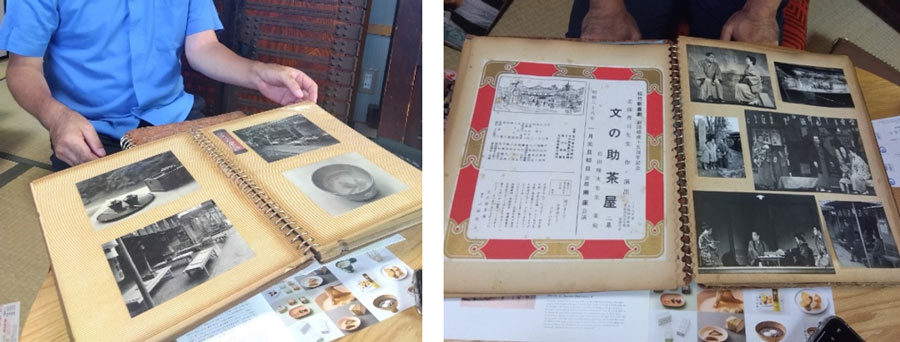

喫茶店舗には、桂文之助とその奥様の写真や落語家の免許証、関係者から頂いた額など、訪れる人にその歴史を伝えている。「曽祖父の得意とした、あとでジンわりとくるような笑いを、商品にも織り交ぜてお届けしたい」という想いは、今も店づくり商品づくりに生かされている。

第2章:遊び心が息づく商品開発

今では、文の助茶屋の看板商品といえば、わらび餅だが、”ただのわらび餅”ではない。そこには、落語家の精神を受け継いだ“遊び心”が随所に込められている。

喫茶店舗での商品は、核となるわらび餅や抹茶パフェなどの定番商品もあるが、季節感も同時に大切にしており、かき氷や創作団子など、季節限定の甘味も人気で、毎月何がしかのメニューが変わる。「定番商品を守りつつ新しい商品を作り出す。落語で言うと、古典もあれば創作落語もあるような感じ、それがうちのスタイルです」 と山田さんは語る。

例えばかき氷、外からの見た目は、一見普通のかき氷だが、中にソフトクリームや寒天や団子が入っており楽しみながら食べていける商品となっている。団子も秋冬は人気商品で色どりも季節感を取り入れ工夫されている。お土産商品も、喫茶同様にユニークな工夫が施されており、パッケージのデザインにも強いこだわりがある。創業より、わらび餅は三角にカットされているが、創業110年を機にデザインを一新し、三角形をモチーフにした箱にリニューアル、新しいロゴマークも三角と創業者の男性的なイメージに文之助の“文の文字”をアレンジしたデザインにした。見た目の美しさだけでなく、手に取ったときの驚きや楽しさを演出している。商品のしおりにはクスッと笑えるコメントが書かれていたり、本店の店内に上がる下駄箱の取っ手も三角の金具がつけられてさりげない演出をしている。

「味はもちろん大事。でも、もしかすると“味”と同じくらい“遊び心”も大事かもしれませんね」 と笑顔で話す山田さん。その言葉通り、文の助茶屋の商品は、食べる人に遊び心も届けている。

第3章:変わりゆく地域とともに

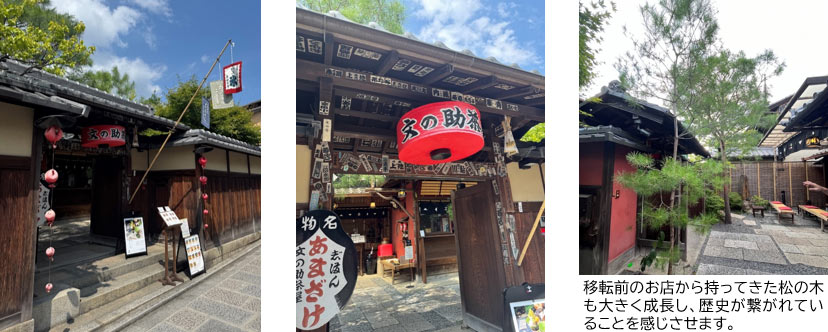

京都・東山の地に根を下ろしてきた文の助茶屋。街の変化とともに、その歴史を歩んできた。創業当初は、清水寺や八坂神社参拝の休憩所として親しまれていたが、時代の流れとともに、東山の姿も大きく変わってきた。文の助茶屋は、27年程前に現在の地に移転した。お店は昔の茶屋の雰囲気を再現しつつ新たに設計し新築した。庭にある梅の木やカエデ、ツツジは創業地から持ってきたもの。特に大きな行灯の横にある梅の木は、創業者文之助が出かけた折に見つけた小さな盆栽だったそうだ。門横にある松の木は、移転時に苗を植えて根付き今では立派な木に成長している。

「27年前に移転してきたころは、三寧坂から降りてくる人のほとんどが二寧坂に流れ、うちの前を通る人はほんの一握りでした」 と山田さんは振り返る。だが今では、八坂の塔と文の助茶屋をバックにした風景はSNSや口コミの影響もあり、フォトジェニックなスポットとしても人気を集め、海外からの観光客も増え、客層は大きく広がっている。

こうした変化に対応するため、様々なことに柔軟に取り組んできた。近年は夏季の猛暑もあり、店内を改装し、今まで庭の床几席のところを減らし、室内スペースとして2階も開放し、暑さや寒さに左右されない快適な空間づくりに取り組んでいる。

「変えるものと変えないもの、これが非常に難しいですね」 と語る山田さん。わらび餅の形は創業者のこだわりを受け継ぎ、二等辺三角形を守り続け、パッケージにも生かされている。一方で、パフェやかき氷などの季節商品は、時代のニーズに合わせて柔軟に変化を続けている。

また、コロナ禍をきっかけに、先代(山田さんの父親)が作った日持ちするわらび餅のデザインをリニューアルして今まで卸していなかった販路にと、スーパーや海外輸出にも挑戦。「国内だけでなく、これだけ世界各地から観光に来ていただいており、和食も世界遺産に認定されたこともあるので、ぜひ私たちの商品も積極的に海外に出して発信したい」 と語る姿には、経営者としての覚悟がにじむ。

京都という文化と伝統の街で、変化を恐れず、歩み続ける文の助茶屋。その姿は、まさに“古典落語と創作落語”を体現している。

第4章:守り続けるもの、伝えたいこと

文の助茶屋の歩みは、創業者の精神を受け継ぎながら、時代とともに変化してきた。だが、その根底にある「守り続けるもの」は、今も揺るぎない。

「餅は餅屋さん、羊羹は羊羹屋さんがある。そしたら、文の助さんは何屋なの?」—— ある時、お取引先から山田さんに投げかけられたこの問いは、今も経営の指針となっている。わらび餅を中心に据えた商品展開は、まさにその答えのひとつになっている。

また、山田さんはこれまで、経済書や茶道、古典芸能に触れながら、自社の在り方、事業承継を模索。三代目桂文之助さんが襲名されるのを機に落語にも精通、10年ほど前から祇園囃子や雅楽もたしなむ。様々な世界から学んだ「伝統と革新のバランス」は、文の助茶屋の経営にも深く影響を与えている。

伝統を守りながらも、革新を追求する姿勢をひしひしと感じる。実際、社内では経営計画書を作成し、社員と理念を共有。役職は「役割の違い」であり、「代表が偉いわけではない」 と語る表情からは、柔らかなリーダーシップが感じられる。

何よりも印象的なのは、「粋様参る無粋な店」という創業精神の継承だ。落語家をルーツに持つ文の助茶屋は、ただ食を提供するだけでなく、歴史や文化、粋を届ける存在であり続けていることだ。

「変わりゆく時代の中で、守り続けるもの」—— それは、創業者の想いと、その落語を聞きに来られた観客の想いのように、店に訪れる人々の心に残る“ひととき”そのものなのかもしれない。

そして行灯横の梅の木が、創業当時からその姿をずぅーっとその様子を見守り続けているようだ。

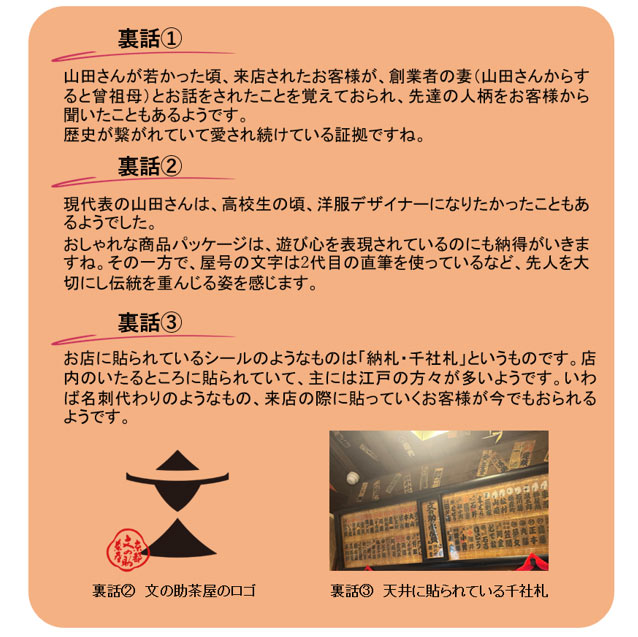

番外編:文の助茶屋の裏話

- ■文の助茶屋 問い合わせ先

住所:〒605-0827 京都市東山区下河原通東入八坂上町373

TEL:075-561-1972

営業時間:午前11時~午後5時まで - ■オンラインショップ: https://ecstore.bunnosuke.jp/