鞍馬の自然が育む、佃煮の味わい

山の香りに包まれて──鞍馬の朝

京都市街から北へ、叡山電鉄に揺られて終点・鞍馬駅に降り立つと、そこはもう別世界だ。澄んだ空気、そして川のせせらぎ。市街地の喧騒とは無縁の、静けさと清らかさが広がっている。

その山あいに佇む「くらま辻井」の工房では、朝早くから釜に火が入り、山椒の香りがふわりと立ちのぼる。代表の辻井さんは、こう語る。「この水と空気が鞍馬の良さです。街中で同じ材料を使っても、同じ味にはならないんです」 この言葉に、「くらま辻井」の佃煮づくりの本質が詰まっている。工房のすぐそばにも綺麗な鞍馬川が流れ、自然とともにある暮らしの中で、代々受け継がれてきた味。それは、鞍馬という土地の風土が大きく影響しているのだ。

山で採れた恵みを、家族の食卓へ──佃煮のはじまり

「昔はね、各家で山に入って山菜を採って、保存食として佃煮を作っていました」 辻井さんは、鞍馬の暮らしの原風景をそう語る。

春になると、山の斜面にはフキやワラビ、そして香り高い山椒が芽吹く。かつてはそれらを採って塩漬けにし、冬の食卓支える保存食として炊き上げていた。佃煮は、鞍馬の人々にとって“日常の味”であり、“暮らしの知恵”でもあった。

「うちも最初は商売じゃなかったんですよ。自分たちが食べるために炊いていた佃煮を、街に炭を卸すついでに持って行ってたんです。言わば副業ですね」

辻井家はもともと「鞍馬炭」と呼ばれる炭の卸業を営んでいた。山の木を伐り、冬場に炭を焼き、それを出町柳あたりまで大八車で運ぶ。その際に、家で炊いた佃煮を一緒に持って行ったところ、評判を呼び、やがて本業へと転じていったという。

「創業何年ですか?と、よく聞かれるんですけど、はっきりした年はないんです。明治から炭問屋はしていましたが、気づいたら、佃煮屋になってたんです」

そんな自然な流れで始まった商いも、どこか鞍馬らしい。山とともに暮らし、自然の恵みを余すことなく使う。そこには、土地に根ざした暮らしの知恵と温かさがある。

きれいな空気と水、丁寧な職人技──作り手のこだわり

「木の芽煮」と呼ばれる、昆布と山椒を炊き合わせた佃煮は、「くらま辻井」の看板商品だ。「木の芽煮」は、鯖街道の一つでもあった鞍馬街道で、昆布が手に入りやすかったことから、山椒と一緒に炊き上げていたことが始まり。現在、使用する昆布は利尻産、山椒は和歌山や長野などから厳選されたもの。だが、何よりも味を決定づけるのは、鞍馬の空気と水、そして職人さんの“感覚”だという。

「レシピはあります。でも、火加減は“感覚”なんです。泡の出方、香り、釜の音。夏と冬では醤油の温度も違うし、同じ材料でも日によって炊き方を変えないといけない」

工房では、職人さんが大釜の前に立ち、五感を研ぎ澄ませながら炊き上げる。火を止めるタイミング、煮詰め具合、汁気の飛ばし方──すべてが経験に委ねられている。辻井さんは、そういった経験や美味しいものをしっかり作るという気持ちが宝であると語る。

その美味しい味を支えるのが、鞍馬川の源流に近い清らかな水だ。工房のすぐそばにある井戸水は、今も変わらず澄んだ水が湧き、佃煮づくりに欠かせない存在となっている。その清らかな水で数ヶ月間塩漬けすることで本来の味が出てくる。

また、使用する醤油も、昔から同じ蔵元から取り寄せており、代々変わらぬ配合で使っているという。京都の味に馴染みながらも、独自の深みを持つその味わいは、長年のファンにとって“変わらない安心感”でもあり”変わらない美味しさ”になっている。

「“いつもの味”って言ってもらえるのが一番うれしいですね。季節が変わっても、時代が変わっても、変わらない味があるって、安心するじゃないですか」

鞍馬の味を未来へつないでいく──鞍馬を伝える

時代が変わり、食のスタイルも多様化する中で、「くらま辻井」もまた新たな挑戦を始めている。ご子息世代が中心となり、SNSでの発信や、新商品開発にも取り組んでいる。

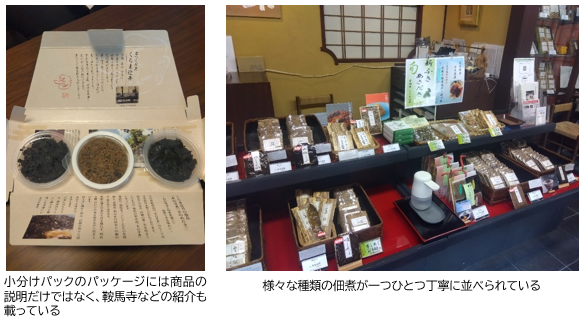

「万博向けに小分けパックの商品を作りました。でも、味はそのままで変えていません」 その言葉の通り、パッケージや販路は変わっても、味の本質は変えない。そこには、“鞍馬らしさ”を守りながら、時代に寄り添う姿勢がある。

また、百貨店の催事では、ただ商品を売るだけでなく、鞍馬の風土や歴史を語ることも大切にしている。

「京都の良さを伝えるのが、私たちの役目だと思っています。佃煮を通じて、鞍馬という土地を知ってもらえたら嬉しいですね」と辻井さんは語る

1人でも多くの人に鞍馬を知ってもらう、味を通じて風土を伝える。そんな想いが、商品一つひとつに込められている。

「佃煮は毎日のごはんに寄り添うものだからこそ、心に残る味。佃煮を通じて、鞍馬の自然を知ってもらえたら嬉しいです。私自身、鞍馬の土地にとても感謝しています」 辻井さんの言葉には、地域への誇りと、ものづくりへの真摯な想いが込められている。

変わりゆく時代の中で、変わらずに守り続けられてきた味。それは、鞍馬という土地の風土と、そこに生きる人々の手によって育まれてきた。

自然とともにある佃煮づくりは、これからも静かに、しかし力強く、次の世代へと受け継がれていく。

今回、代表の辻井さんにインタビューさせて頂き、くらま辻井の歴史や佃煮づくりのこだわりなどを柔らかい物腰で丁寧に教えてくださいました。インタビューでは、鞍馬のことを知ってほしいというお気持ちが力強く伝わってきました。そして、自然との共生を感じました。くらま辻井のことだけではなく、鞍馬の魅力や辻井さんが子どもの頃の思い出など、幅広い話題に触れることができました。毎年10月22日の夜、鞍馬の火祭が町をあげて執り行われており、その時には土地を離れた人も帰ってくるそうです。火祭は由岐神社の例祭の一つであり、京都三大奇祭の一つに数えられています。筆者も改めて訪れてみようと思います。

- ■くらま辻井 問い合わせ先

住所:〒601-1111 京都市左京区鞍馬本町447

TEL:075-741-1121 - ■オンラインショップ: https://www.kuramatsujii.jp/